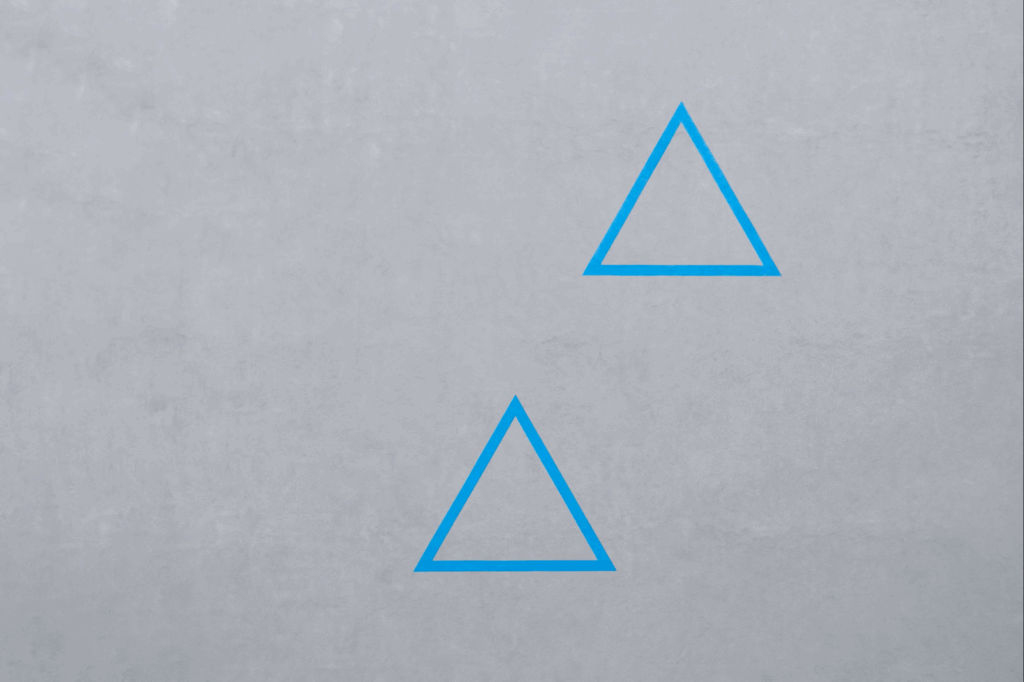

Le triangle “amitié, désir, passion”

Voici une définition de l’amour, proposée par le philosophe Francis Wolff, dans son livre « Il n’y a pas d’amours parfaits » que je trouve assez inspirante.

L’amour serait la zone contenue à l’intérieur d’un triangle, dont les trois sommets sont :

- l’amitié

- le désir

- la passion

L’amour serait ainsi une position dynamique, en mouvement, entre ces trois forces souvent contradictoires mais qui s’équilibrent.

L’amitié, c’est le versant du lien.

La joie d’être ensemble, la confiance, la bienveillance.

C’est la dimension de l’amour qui veut durer, qui construit, qui apaise.

Elle donne la sécurité, mais peut finir par anesthésier le feu.

Le désir, c’est le versant du corps.

L’élan vital, la tension, l’appel de la peau.

C’est l’amour comme mouvement, comme appétit, comme promesse de fusion.

Il ravive la vie, mais peut vite s’épuiser s’il ne rencontre pas le lien.

La passion, c’est le versant du vertige.

La perte de soi, l’obsession, la démesure.

C’est la force qui transforme, qui bouleverse, qui brûle.

Elle donne du sens, mais peut tout emporter.

Aucune de ces forces ne se laisse dompter par les deux autres, et en même temps, aucune de ces forces n’est fonctionnelle et saine sans les deux autres. Elles s’accordent parfois un instant, comme une harmonie fragile entre trois notes qui ne devraient pas sonner juste ensemble, et puis cela bouge continuellement.

Quand une force disparaît

Quand l’une de ces trois forces s’efface, l’amour ne disparaît pas mais il change de forme. Il se déplace sur les bords du triangle.

Ce qu’on appelle parfois “déséquilibre” est souvent juste une composition particulière : deux dimensions qui s’accordent, la troisième qui s’éteint ou se tait.

Quand le désir et la passion s’unissent sans amitié, c’est la dévoration.

On s’embrase vite, on se consume tout aussi vite. L’autre devient obsession, enjeu, dépendance. On s’y perd comme on se perd dans un feu trop proche : on ne distingue plus le plaisir de la brûlure. C’est l’amour des corps sans tendresse, celui où la violence du manque finit par remplacer la douceur du lien.

Il n’y a pas de méchanceté là-dedans, juste une incapacité à accueillir l’autre autrement qu’à travers la faim qu’il réveille. Sans l’amitié, qui manque à ce duo de forces, il est impossible d’aimer l’autre pour qui il est, d’accepter l’alter ego.

Quand la passion et l’amitié s’allient sans désir, l’amour devient fusion.

Il y a la chaleur, la présence, la complicité, mais plus de tension érotique. C’est un amour du dedans, qui s’étreint par les mots, par la mémoire (on aime se “créer des souvenirs”), par la reconnaissance.

Souvent, il reste magnifique, mais il perd le mouvement. L’éros se dissout dans la tendresse, les corps se taisent. On s’aime, mais on ne se désire plus.

Ce n’est pas un échec : c’est un autre état de la matière amoureuse, plus solide peut-être, mais moins vivant. Le contexte parfait pour être tenté de trouver ailleurs l’excitation des sens !

Quand l’amitié et le désir s’accordent sans passion, c’est la camaraderie amoureuse.

On s’aime bien, on se veut du bien, on se désire encore, mais sans vertige. C’est clair, léger, équilibré, et souvent, cela suffit.

Mais quelque part, on sent qu’il manque cette folie qui rend tout un peu plus grand que soi.

Sans passion, la relation reste horizontale, elle rassure plus qu’elle ne bouleverse.

Ces formes-là ne sont pas des amours ratées. Elles sont simplement incomplètes, comme toute expérience humaine. Chaque relation, à chaque moment de sa vie, glisse sur ce triangle, s’approche d’un bord, s’en éloigne, revient au centre.

Il n’y a pas d’amour parfait. Il n’y a que des équilibres mouvants, parfois magnifiques, parfois douloureux. C’est une belle invitation à créer du mouvement là où cela devient douloureux.

Pourquoi ça ne tient jamais en place

Ce triangle n’est pas qu’une jolie métaphore. S’il est si difficile à stabiliser, c’est parce que ses trois polarités ne parlent pas le même langage et ne relèvent pas de la même nature.

L’amitié est une relation.

Elle existe entre deux personnes qui se reconnaissent mutuellement.

Elle suppose la réciprocité, une forme d’égalité, un “nous” qui se construit dans le temps.

Aimer quelqu’un comme ami, c’est l’aimer pour lui-même, pas pour ce qu’il nous donne.

Cette logique-là est stable, posée, presque horizontale.

Le désir est un mouvement.

C’est une tension vers. Il s’élance, il se nourrit du manque, il s’épuise dans la satiété, et renaît aussitôt après.

Le désir est fait pour bouger, pour chercher, pour ne jamais se reposer.

Il n’est ni juste ni réciproque : il vise, il attire, il veut.

C’est une force centrifuge, qui s’échappe dès qu’on tente de la retenir.

La passion est un état.

Elle ne relie pas, elle submerge.

Elle n’a rien à voir avec le manque ou l’équilibre : elle est ce trop-plein qui déborde tout.

Elle ne se vit pas “avec” l’autre, mais “en soi à cause de l’autre”.

Elle altère la raison, elle déforme la réalité, elle fait du monde une extension de la présence de l’aimé.

Trois logiques, trois mondes.

Essaye de les faire cohabiter, et tu comprends pourquoi rien ne tient tranquille.

L’amour n’est pas une harmonie, c’est une cohabitation instable d’états incompatibles. Il tient debout parce qu’il vacille, comme le mouvement d’une marche sur trois jambes ! C’est ce vacillement, l’humanité.

L’amour évolue toujours

Aimer, ce n’est donc pas occuper une place fixe. C’est se déplacer, parfois lentement, parfois brutalement, sur cette carte intérieure que Wolff appelle le triangle de l’amour.

Chaque relation trace sa propre route entre les trois pôles : amitié, désir, passion. Parfois on vit tout en même temps, parfois une seule force domine et les autres dorment.

Il arrive qu’une relation commence du côté du désir, brûlante et impérieuse, puis glisse vers le lien quand le corps se calme et que la tendresse s’installe, laissant naître l’attachement.

Il arrive aussi qu’une amitié paisible s’enflamme sans prévenir, qu’un mot, une nuit, une odeur fasse basculer le regard, et tout à coup la carte se redessine.

Il y a des retours, des cercles, des traversées, des escales, des silences, rien ne reste à sa place, et c’est normal.

Chaque amour a son itinéraire propre : certains voyagent toute une vie entre les pôles sans jamais se poser, d’autres se fixent sur un rivage et l’habitent en profondeur. Aucun n’est meilleur que l’autre, ils répondent simplement à des climats différents de la vie, à des besoins différents de sécurité affective et aussi de représentation de soi.

Je crois que la difficulté commence quand on veut figer la carte, quand on exige de l’amour qu’il garde la même forme qu’au début. On voudrait que le feu reste feu, que la tendresse ne s’émousse pas, que le corps ne change pas. Mais l’amour n’est pas fait pour durer sous la même forme : il est intrinsèquement instable donc toujours en évolution.

Ou bien, comme dans le monde vivant tout entier, s’il cesse d’évoluer, il commence son processus de mort.

Je crois que les amours meurent de n’avoir eu le droit, le courage, l’envie… d’évoluer. Et cela n’est peut être pas grave. Dans le règne du vivant aussi, la mort précède l’émergence de la vie.

Aimer, c’est accepter le mouvement. C’est accepter que l’amour d’hier n’ait plus la même intensité ni la même couleur que celui d’aujourd’hui, et qu’il reste vivant. Tu ressens que ton amour change ? Ce n’est pas un signe de déclin : c’est la preuve que la relation respire !