Une carte pour explorer les multiples facettes du lien

L’amour n’est pas un bloc. Il est multiple, mouvant, changeant comme un kaléidoscope où chaque forme contient aussi les autres formes.

Chaque fois que nous aimons, ce sont plusieurs expressions de l’amour qui s’entrelacent : désir, tendresse, don à l’autre, amitié, amour de soi, soutien inconditionnel…

Les Grecs anciens, dans leur immense finesse du langage, avaient trouvé des mots pour nommer ces nuances. J’en ai retenu cinq qui dessinent une carte vivante, où chaque dimension de l’amour contient déjà les autres, comme des structures fractales : Éros, Philia, Storgé, Agapè et Philautia.

Éros – L’amour qui désire / Ἔρως

Éros, c’est le souffle vital. Celui qui attire, qui met en mouvement, qui fait vibrer le corps et l’âme. C’est l’élan vers l’autre, la pulsation de vie qui nous pousse à sortir de nous-mêmes pour rencontrer.

Bien sûr l’étymologie nous suggère l’amour des corps, l’attraction physique, chimique, inexplicable et insatiable.

Dans une relation saine, Éros apporte la vitalité, l’énergie, la curiosité de l’autre, la créativité du lien. Il nous fait sentir vivants, ouverts.

Quand Éros manque, la relation s’éteint : elle perd son feu, devient tiède ou purement fonctionnelle. (on maintient le couple pour la coparentalité par exemple)

Quand il déborde, Éros se transforme en possession, en frénésie, en besoin de fusion. On veut l’autre pour se remplir soi-même, et la passion se fait dévorante.

Éros est précieux parce qu’il est sauvage : il s’agit de le laisser vivre, sans le laisser régner.

Philia – L’amour qui relie / Φιλία

Philia, c’est la tendresse amicale, la confiance du compagnon de route. C’est l’amour du partage, de la complicité, de la joie tranquille d’être ensemble.

Philia construit dans la durée : elle transforme la rencontre en relation, le feu en braise.

Dans une relation saine, Philia donne la sécurité du lien, la fidélité, la coopération. On s’y sent chez soi sans se perdre. C’est très rassurant.

Quand Philia manque, la solitude est violente, même à deux. Le lien est instable, méfiant, ou froid.

Quand elle est en excès, Philia s’alourdit en conformisme : la routine, la dépendance affective, la peur du changement.

Aimer comme un ami, c’est rester libre tout en demeurant loyal.

Storgé – L’amour qui prend soin / Στοργή

Storgé, c’est l’attachement tendre, celui qu’on retrouve dans la douceur des gestes quotidiens. C’est l’amour du familier, de la continuité, du soin. Il relie la mère à l’enfant, l’ami à l’ami de longue date, les êtres qui se sont apprivoisés.

Dans une relation saine, Storgé offre l’enracinement : la sécurité de pouvoir compter l’un sur l’autre. C’est la base affective sur laquelle les autres amours peuvent se déployer.

Quand Storgé manque, la relation flotte : on s’y sent toujours un peu en danger, jamais complètement accueilli.

Et quand il devient excessif, il étouffe. On confond soin et contrôle, proximité et possession. L’autre n’a plus qu’une envie, c’est de s’échapper.

Storgé nous rappelle qu’aimer, c’est protéger sans retenir.

Agapè – L’amour qui offre / Ἀγάπη

Agapè, c’est l’amour gratuit, celui qui ne demande rien. C’est le mouvement du cœur qui donne pour la beauté du don. Dans une relation, Agapè nous ouvre à la bienveillance, à la compassion, à la gratitude. Il permet d’aimer l’autre pour ce qu’il est, pas pour ce qu’il nous apporte. Il tend vers l’amour universel.

Quand Agapè manque, l’amour est un calcul : il devient contrat, marchandage ou stratégie individuelle.

Et quand il se dérègle, il se fait sacrifice en se victimisant. On s’oublie soi-même au nom d’un idéal de pureté ou d’altruisme.

L’amour véritable n’exclut pas le discernement : Agapè ne nie pas le moi, il l’inclut et le transcende.

Philautia – L’amour qui se connaît / Φιλαυτία

Philautia, c’est l’amour de soi, celui qui nous permet de nous accueillir tels que nous sommes. Les Grecs distinguaient déjà deux formes : l’une noble, fondée sur la conscience de sa valeur ; l’autre déformée, tournée vers l’orgueil et la vanité.

Dans une relation, Philautia est le socle invisible de toute sécurité intérieure. Sans elle, on attend de l’autre qu’il nous répare, qu’il comble nos manques. La confiance que l’on peut porter en l’autre dans la relation est directement liée à la confiance que l’on s’accorde soi. Celle-ci est à peu près égale à l’amour que l’on a pour soi.

Quand Philautia fait défaut, l’amour devient dépendance. On se perd dans l’autre ou on se juge indigne d’être aimé. Ce qui donne lieu à de beaux jeux psychologiques masochistes.

Et quand elle devient excessive, elle tourne à l’égocentrisme : on se referme sur son propre miroir.

Aimer l’autre passe par apprendre à s’aimer soi-même, sans aller jusqu’à l’arrogance ni se cacher derrière la honte.

Une carte pour naviguer

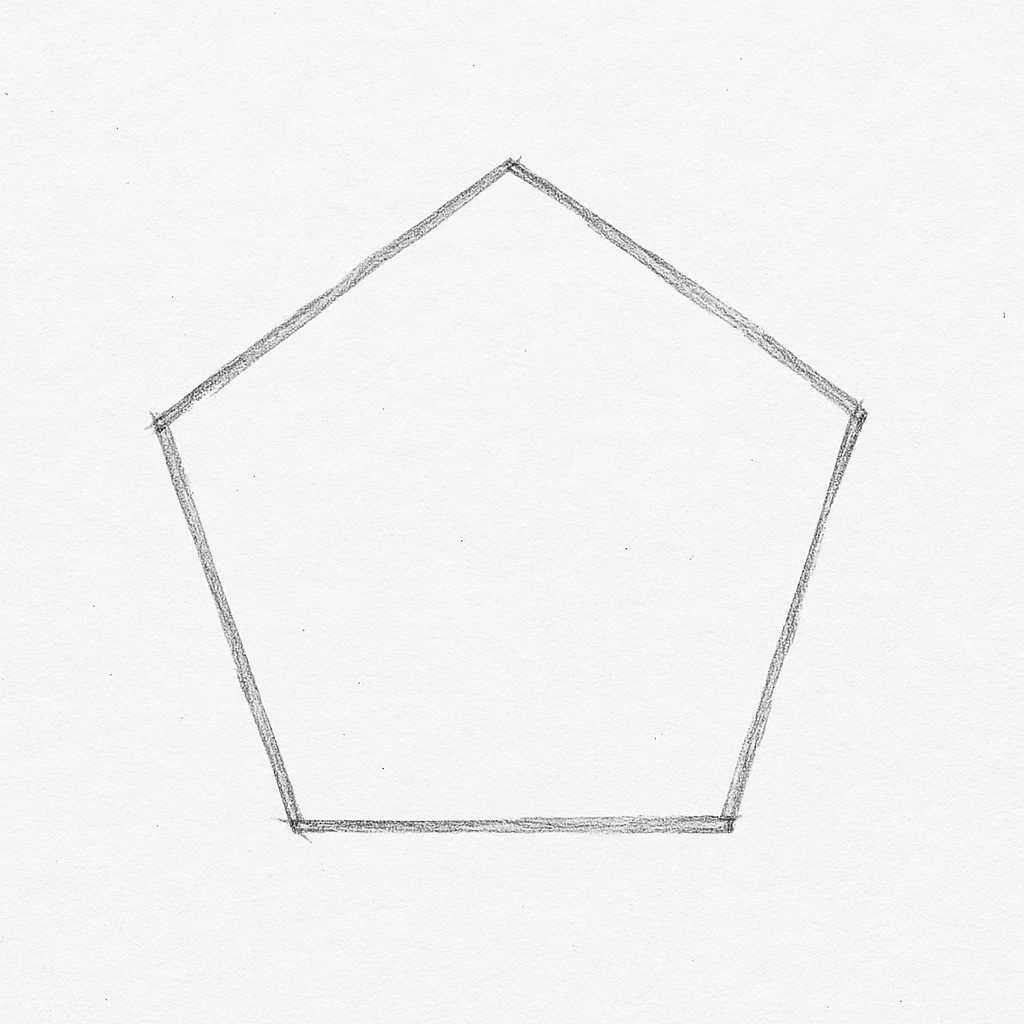

Ces cinq formes d’amour ne sont pas des cases séparées, mais des strates de la relation amoureuse, elles se combinent, se rééquilibrent, se répondent. Cette carte pourrait ainsi prendre la forme d’un pentagone où chaque sommet serait l’un de ces mots. Un peu comme on l’a exploré dans l’article sur la vision de Francis Wolff qui détermine l’amour comme l’intérieur d’un triangle dont les sommets sont la passion, le désir et l’amitié !

Un couple peut vivre une forte dimension d’Éros et de Philia, mais manquer de Storgé. Ou rayonner d’Agapè, mais s’oublier faute de Philautia.

Regarder son lien à travers cette carte, c’est comme tourner un kaléidoscope : à chaque mouvement, les couleurs se redistribuent, et la beauté change de forme.L’amour n’est pas un état stable, c’est un champ de forces vivantes. L’explorer, c’est apprendre à reconnaître ce qui circule entre nous : le feu d’Éros, la confiance de Philia, la douceur de Storgé, la lumière d’Agapè et le centre paisible de Philautia.